|

||||||||||||

|

Wenn alle Psychologie seit der des Protagoras den Menschen erhöhte durch den Gedanken, er sei das Maß aller Dinge, so hat sie damit von Anbeginn zugleich ihn zum Objekt gemacht, zum Material der Analyse, und ihn selber, einmal unter die Dinge eingereiht, deren Nichtigkeit überantwortet. T. W. Adorno Diskussion um die Neurowissenschaften hätte nicht eine solche Aufregung verursacht, wenn einige Vertreter der Zunft nicht den „freien Willen“ bzw. die Autonomie – Zentrum unseres zivilisatorischen Selbstverständnisses – in Gänze bestritten hätten. Sloterdijk sprach gar – medienwirksam wie andere auch – von einer „vierten Kränkung“ der Menschheit. Als zwei Exempel der „Kränkung“: Wolfgang Prinz[1] und Gerhard Roth[2]. „Wir tun nicht, was wir wollen, sondern wir wollen, was wir tun. (...) Die Idee eines freien menschlichen Willens ist mit wissenschaftlichen Überlegungen prinzipiell nicht zu vereinbaren. Wissenschaft geht davon aus, dass alles, was geschieht, seine Ursachen hat und dass man diese Ursachen finden kann.“ (Prinz, W. 2003, 19) „Das Gefühl, bei der Willensbildung und der Handlungsentscheidung frei zu sein (d.h. nicht aus Ursachen, sondern aus Gründen zu handeln und im Prinzip auch anders entscheiden zu können), ist eine Illusion, wenngleich eine für unser komplexes Handeln notwendige Illusion. Bewusste Prozesse spielen eine wichtige Rolle beim Abwägen von Alternativen und deren Konsequenzen, aber sie entscheiden nichts.“. (Roth, G. 2004)

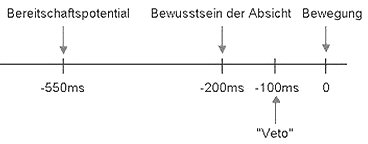

Wenngleich nicht das einzige Argument, so wurde doch Benjamin Libets experimenteller „Nachweis“ eines vorauslaufenden Bereitschaftspotenzials im Gehirn bei subjektiv erlebten Willkürbewegungen zur empirischen Verifikation der These angeführt. Sehen wir uns dies genauer an. Wir folgen dabei der verständlichen Darstellung Michael Pauens: In seinen ursprünglichen Experimenten untersuchte Libet die zeitliche Abfolge zwischen einer einfachen Handlung, dem dazugehörigen bewussten Willensakt und der Einleitung der Handlung auf der neuronalen Ebene. Die Versuchspersonen hatten die Aufgabe, mehrmals eine einfache Handbewegung der rechten Hand auszuführen. Den Zeitpunkt der Ausführung konnten sie jeweils innerhalb einer Zeitspanne von 1 – 3 Sek. frei wählen. „Gleichzeitig waren sie aufgefordert, sich genau zu merken, wann sie den bewussten 'Drang' oder Wunsch verspürten, die Bewegung auszuführen. Zu diesem Zweck sollten sie sich die Position eines Punktes merken, der sich ähnlich wie ein Sekundenzeiger mit einer Geschwindigkeit von ca. 2,5 Sekunden pro Umdrehung auf einer Art Zifferblatt bewegte. Libet maß gleichzeitig den Anstieg des symmetrischen Bereitschaftspotentials. Dieses Bereitschaftspotentials ist ein im Elektroenzephalogramm (EEG) messbares negatives elektrisches Potential, das bei der Vorbereitung willentlicher Bewegungen entsteht und etwa eine Sekunde vor der Ausführung der Bewegung einsetzt. Das Potential ist sehr schwach; es kann daher nur durch Mittelung über eine Vielzahl von Versuchsdurchgängen (meistens etwa 40) festgestellt werden. Die zugrunde liegende neuronale Aktivität tritt auf im supplementären motorischen Areal, im primären motorischen Areal sowie in den primären und sekundären sensorischen Arealen.“ (Pauen, M. 2005)

Diese weitgehende Schlussfolgerung hat Libet selbst nicht geteilt. Er postulierte noch eine Vetofunktion (vgl. Brücher, K./ Gonther, U. 2006): „Die Versuchsperson kann demnach den bewusst wahrgenommenen Handlungsentschluss durch ihr Veto unterdrücken, sie hat nach diesem Zeitpunkt dafür ca. 150 ms Zeit“ (ebd., 195). Damit meint Libet den freien Willen zu retten. Doch die Probleme liegen bereits in den konzeptionellen Vorgaben und der Versuchsanordnung: Die Finger-Hand-Bewegung wird als freie, bewusste Willkürhandlung (voluntary action) interpretiert. Die Versuchsperson soll – so Libet – auf eigene Initiative handeln und frei sein, eine Handlung zu vollziehen oder sie zu unterlassen. Diese Definition steht aber in einem deutlichen Spannungsverhältnis zur Versuchsanordnung. Libet gibt seinen Vps die Anweisung, eine vorgeschriebene Bewegung (…) innerhalb einer bestimmten Zeitspanne (…) durchzuführen oder zu unterlassen. Damit liegt ein kommunikativer Double-bind vor, der wirkliche Spontaneität ausschließt, zudem noch die konkrete Realisierung“ (ebd.) (Finger-Hand-Bewegung) vorgeschrieben ist. Die Versuchsperson ist per Anweisung und -anordnung in einen determinierten Zusammenhang eingebunden. Sie kann nur – innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls – wählen, „wann“ sie die Fingerbewegung vollzieht. Von einer wirklichen Entscheidung lässt sich nur insofern sprechen, wenn man den freiwilligen Eintritt in die „experimentelle Ordnung“ einbezieht. An dem Experiment teilzunehmen oder nicht stellt die eigentliche Entscheidung dar. Es gäbe noch etliche andere Kritikpunkte (vgl. Brücher, K./Gonther, U. 2006, Laucken, U. 2005, Fuchs, T. 2007), aber ein Moment sei noch hervorgehoben. Willensfreiheit ist für Libet u.a. an Bewusstheit geknüpft. Gilt das überhaupt für komplexe Handlungen und Entscheidungen? Wenn ich überlege und mich entschließe, ins Café zu gehen, müssen dann alle meine Bewegungsverläufe (Schuhe, Jacke anziehen, Tür abschließen etc.) vollständig bewußt sein? Hier wird ein Bewusstsein unterstellt, das gleichsam als „Zuschauer im Theater“ die ganze Handlung beobachtet. Wir sehen, Experimente sind wichtig, aber nicht „selbstredend“, sondern müssen auf ihre begrifflichen und methodischen Voraussetzungen hin geprüft werden. Haben wir es – in diesem Experiment – überhaupt mit der „Willensfreiheit“ zu tun? Wenn nicht, was unterscheidet Willens- von Handlungsfreiheit? Wir möchten den Versuch einer Beantwortung dieser Fragen jedoch in Konstellation zu einer Diskussion setzen, die ein Verfechter und ein entschiedener Leugner der Willensfreiheit bestritten haben. Als in der Psychotherapie/Psychosomatik Tätige sind wir es gewohnt zuzuhören und vielleicht ist es ja gerade die freie Rede, die uns die Konsequenzen des Vetos gegen den freien Willen anschaulich machen.

Je näher man ein Wort anschaut, desto ferner blickt es zurück. Karl Kraus

4.2. Determinismus und Verantwortlichkeit

- Ein „merkwürdiges“ Gespräch

Das Gespräch führten 2004 zwei Redakteurinnen[3] der FR mit dem Neurophysiologen Wolf Singer[4] und dem Philosophen Julian Nida-Rümelin[5]. „ITV: Wer hat denn ein Problem (mit der These, der freie Wille sei eine Illusion? WS: Menschen, die sich nie recht Gedanken darüber gemacht haben, was sie eigentlich meinen, wenn sie behaupten, der Wille sei frei. Oft ist da die Vorstellung, es gäbe etwas, was den neuronalen Prozessen im Gehirn übergeordnet ist, eine von diesen unabhängige Instanz (...) Das ist der Stand von heute: Wir glauben, dass alle Leistungen von Gehirnen, die mentalen Prozesse eingeschlossen, auf neuronalen Vorgängen beruhen. Das heißt: sie gehorchen physiko-chemischen Gesetzen. Diese Einsicht, die wir Neurobiologen zur Zeit verteidigen müssen, zwingt natürlich zu dem Schluss, dass ein Gehirn, sprich die Person ... ITV: Ein Gehirn, sprich die Person? Das klingt aber kühn. WS: Die Person ist der Organismus, die Gesamtheit von Körper und Nervensystem. Und wenn das zutrifft, dann folgt daraus, dass jedweder Entscheidung neuronale Prozesse vorgängig sind und nicht die Entscheidung dem neuronalen Prozess vorausgeht.“ (Nida-Rümelin, J./ Singer, W. 2004) Halten wir hier schon einmal fest: Entscheidung i.S. eines freien Willens ist entweder dem kausalen Universum transzendent oder neuronal determiniert und somit – für Singer – nichtig. Gehirn und Person sind identisch. Letzteres führt zu einigen – vermeintlich nur sprachlichen – Problemen. Wer „entscheidet“, „wertet“ etc. – das Gehirn oder die Person? „WS: (…) Wenn ein Gehirn eine Voraussage machen will, also Variablen, die sich allesamt in nichts anderem niederschlagen als in neuronalen Aktivitätszuständen (...) dann muss das Gehirn unterscheiden ... JNR: Das Gehirn kann nicht unterscheiden. WS: Doch. Das tut es ununterbrochen. JNR: Sie benutzen eine falsche Begrifflichkeit. WS: Gut, dann sage ich: Das Gehirn sucht ... JNR: Es sucht auch nicht. WS: Ich will versuchen, ohne diese intentionalen Begriffe auszukommen: Das System ist so aufgebaut, dass es – das kann ich jetzt aber sagen? – danach strebt ... JNR: Eigentlich auch nicht. WS: Also gut, dann sage ich, dass das System bestimmte dynamische Zustände begünstigt, die sich durch Widerspruchsfreiheit auszeichnen, die stabiler sind als andere. Stellt sich ein solcher Zustand ein, wird er als Ergebnis empfunden: 'Aha, ich habe die Lösung.'“ (ebd.) Singer und Nida-Rümelin streiten in dieser Sequenz u.a. um Verhältnis von subjektiver 1. und objektivierender 3. Person-Perspektive. Intentionale Begriffe sind mentale Bezugnahmen eines Subjekts auf innere oder äußere Sachverhalte: Ich entscheide, suche, werte, ich habe Schmerzen etc. In der „philosophy of mind“ und den Neurowissenschaften versucht man häufig, diese irreduzible 1. Person-Perspektive zu naturalisieren, dh. in eine Sprache von objektiv beobachtbaren neuronalen Abläufen zu übersetzen. Die „Übersetzung“ wird dann als das primäre, wirklichere vorgegeben und das „Übersetzte“ (damit auch die 1. Person-Perspektive) als subjektiver Schein beiseite getan. Im „eliminativen Materialismus“ (Patricia Churchland u.a.) soll z.B. sogar die Aussage: „ich habe Schmerzen“ durch „meine Hirnfasern C feuern“ ersetzt werden. Nur mit dem „mein“ gibt es dann wieder Probleme. Doch folgen wir weiter dem Gespräch – jetzt wird es konkreter. „ITV: Sie formulieren Ihre Absage an den freien Willen einmal in den Satz: „Eine Person tat, was sie tat, weil sie im fraglichen Augenblick nicht anders konnte, sonst hätte sie anders gehandelt.“ Der vorausgehende Zustand des Gehirns verursacht die Handlung? WS: Genau. ITV: Dürften wir das einmal (…) in den Alltag übertragen? Ein Mann wird von seiner Frau beim Ehebruch ertappt und sagt ihr: ‚Ich tat, was ich tat, weil ich im fraglichen Augenblick nicht anders konnte. Mein Gehirn war halt in diesem Zustand.‘ Diese Erklärung würde doch keine Frau akzeptieren, Herr Singer. WS: Doch, die kann das ohne weiteres akzeptieren. Aber dann hinzufügen: ‚Lieber Mann, jemand, (…) der unter solchen Bedingungen so handelt wie du, ist nicht der, mit dem ich auf Dauer zusammenleben kann. Entweder du änderst jetzt dein Verhalten, oder ...‘ ITV: Nach Ihrer Theorie müsste die Frau sagen: ‚Du änderst jetzt sofort dein Gehirn, denn mein Gehirn will sonst mit deinem nicht mehr zusammenleben.‘ WS: Natürlich, das ist doch dasselbe. Die Argumente und Drohungen ändern in dem Gehirn des Ehebrechers eine ganze Menge. Sie bilden plötzlich neue Attraktoren aus, neue Gesichtspunkte kommen ins Spiel: ‚Ich verliere möglicherweise meine Partnerin, wenn ich so weitermache.‘ Dadurch hat sich der Gehirnzustand des Mannes vielleicht so verändert, dass er das nächste Mal anders handeln wird. ITV: Aber die Frau wird natürlich der Meinung sein, dass er das vorher hätte wissen können. WS: Das ist aber die Frage, ob sie dieser Meinung sein sollte. Schauen Sie mal: Dieser Mann sitzt an der Bar und ist von der Dame neben ihm in Bann gezogen. Aufgrund dieser fokusierten Aufmerksamkeitslage gelangen nur ganz bestimmte Inhalte in sein Bewusstsein und andere nicht. Über diesen Auswahlprozess, der unbewußt abläuft, hat er schon gar keine Kontrolle. ITV: Finden Sie? WS: Natürlich, sonst käme ja etwas anderes in sein Bewusstsein. Diese im Bewußtsein aufscheinenden Variablen und die vielen unbewußten Motive führen dann dazu, dass sein Gehirn entscheidet: ‚Ja, ich tue es.‘ Hätte er vorher einen Spaziergang gemacht, hätte er sich kurz ernüchtert, wären vielleicht auch die Variablen in sein Bewußtsein gedrungen, die Gegenkräfte entfaltet hätten. Die Entscheidung wäre anders ausgefallen. ITV: Dann müsste also auch die Ehefrau einsehen, dass er nichts dafür konnte? WS: Richtig. Er ist eben nicht ins Freie gegangen. Warum nicht? Weil der Gesamtzustand seines Gehirns, die Motivationslage so eindeutig war, dass ihm nicht einmal die Idee dazu kam. ITV: Wie praktisch. WS: Moment, natürlich dürfen wir nicht sagen: ‚Es steht ja alles fest, deshalb muß man sich mit allem abfinden.‘ Natürlich gibt es Entscheidungen, die wir nicht tolerieren können. Und wir wissen auch, wie wir diese beeinflussen können: Indem wir andere Attraktorräume aufspannen, indem wir belohnen, bestrafen, bedrohen, argumentieren. (ebd.) [6] In unserem Gespräch haben wir es mit einer alltagsnahen Situation zu tun, die sich erheblich vom methodisch limitierten Libet-Experiment unterscheidet. Wieder finden wir die Gleichsetzung von Gehirn und Person: „Entweder du änderst jetzt dein Verhalten, oder ...“ ist „dasselbe“ wie „Du änderst jetzt sofort dein Gehirn, denn mein Gehirn will sonst mit deinem nicht mehr zusammenleben.“ Die Ehefrau fragt aber nach Gründen für das Verhalten, dh. Willensfreiheit konnotiert hier „Zuschreibung von Verantwortung“: „Du hättest auch anders handeln können“. Ehemann und Singer antworten darauf letztlich tautologisch: „Ich habe es getan, weil ich es getan habe“. Das Wirkliche – das was stattgefunden hat – ist – per deterministischer Definition – auch das Notwenige. Die Attraktivität der Frau in der Bar liegt auf der gleichen Ebene wie die Fragen und Argumente der Ehefrau: determinierende Zustände des Gehirns. Dazu eine Gesprächssequenz: „JNR: Unser strittiger Punkt ist doch jetzt die Frage: Wo verorten wir Argumente? WS: Stimmt. Nehmen wir an, Sie liefern mir ein Argument. Dann wird dieses in neuronale Aktivität verwandelt und mir anschließend bewußt, ich sage jetzt einmal „ich“, stellvertretend für mein Gehirn. Von dem Moment an, wo das Argument zu einem gehirninternen Prozess geworden ist, von diesem Moment an ist es für mich eine Determinante geworden.“ (ebd.) Im Gespräch gibt es „unter der Hand“ aber auch Möglichkeit und die Antizipation von Zukünftigem: „Ich verliere möglicherweise meine Partnerin“. „Hätte er vorher einen Spaziergang gemacht“. Und dennoch, Gründe sollen mit Ursachen identisch sein, es gibt keine Differenzierung von Notwendigkeit, Wirklichkeit und Möglichkeit. Auch darauf werden wir noch zurückkommen. Noch einmal Singer: „WS: Nehmen wir an, Sie liefern mir ein Argument. (…) Von dem Moment an, wo das Argument zu einem gehirninternen Prozess geworden ist, (…) ist es für mich eine Determinante geworden. JNR: Bis dahin habe ich damit kein Problem. Dass meine Argumente sich in Hirnprozessen abbilden, ist doch keine große Überraschung. WS: Moment mal. Sie beruhen auf Hirnprozessen. Wenn Sie dieses zerstören, verschwindet die mentale Dimension. JNR: Aber das ist doch nicht der Beweis, den Sie brauchen. Ich sage, sie realisieren sich darin. Zum Beispiel könnte es sein, dass die Logik unsere Abbildungsprozesse beeinflusst. WS: Ich möchte jetzt von Ihnen wissen, wo die logischen Gesetze sind. Sind Sie heimlich doch Dualist und meinen, die schwebten irgendwo über der dinglichen Welt. Ja wie denn? JNR: Sie fallen wieder in den schlichten Materialismus zurück. Es macht keinen Sinn, von neuronalen Prozessen zu sagen, sie seien traurig. Traurig ist ein mentales Prädikat und keine Aussage über einen Gehirnzustand. WS: Aber das ist doch zerebrale Gymnastik.“(ebd.) Wie Singer hier argumentiert „Wenn Sie dieses (das Gehirn – R.S.) zerstören, verschwindet die mentale Dimension.“ „Ich möchte (…) wissen, wo die logischen Gesetze sind. Sind Sie heimlich doch Dualist und meinen, die schwebten irgendwo über der dinglichen Welt“ hört sich erst einmal ganz plausibel an: „Ohne Gehirn läuft nichts“ – alle unsere Lebensvollzüge sind auf seine Mitwirkung angewiesen. Die reduktionistischen Schlussfolgerungen gilt es sich aber genau zu betrachten. Wir folgen hier Uwe Laucken: Wenn das Gehirn – bzw. zentralnervöse Prozesse – unabdingbar für unser Leben sind, dann kann ich dieses Leben und seine Vollzüge (Gedanken, Gefühle, Strebungen, Entscheidungen, Stimmungen, Handlungen u.s.w.) nur verstehen und erklären, wenn ich genau weiß, wie das Gehirn funktioniert. „Die neurowissenschaftliche Forschung gerät somit in den Stand der Grundlagenforschung für alles Menschliche schlechthin“ (Laucken, U. 2005). Dem folgt der Schluß: „Die Willensfreiheit kann nichts anderes sein als eine psychische Marionette, die an neuronalen Fäden baumelt. Als funktional eigenständige, gegenständliche Größe innerhalb eines handlungsbezüglich gelebten Sinnzusammenhanges gibt es sie nicht.“ (Nida-Rümelin, J./ Singer, W. 2004) Dieser Argumentation liegt aber – so Laucken – eine Verwechslung von „Ermöglichen“ und „Ersetzen“ zugrunde. Dazu eine Analogie (gekürt): „Eine algebraische Gleichung, die ein Mathematiklehrer an die Schultafel schreibt, ist nur möglich, weil es Kreide gibt, weil es eine Tafel gibt, weil die Kreidepartikel an der Tafel haften. Einem Naturwissenschaftler bereitet es wenig Schwierigkeit das physische Etwas, das an der Tafel steht, zu erfassen und in seinem physischen Sein zu erklären. Gleichwohl kommt niemand auf die Idee zu behaupten, dass durch diese Erklärung, das erfasst und erklärt worden ist, was die algebraische Gleichung zu einer eben solchen macht. Es ist unmittelbar evident, dass die physikalische Erklärung des Musters der Kreidespuren an der Tafel, die die algebraische Gleichung ermöglichen, nicht die Erklärung des mathematischen Gehalts der algebraischen Gleichung ersetzen können“. (Laucken, U. 2005) Nun kann man Kreide, Tafel und ihre Eigenschaften mit neuronalen Prozessen gleichsetzen; es sind physische Phänomene. Doch die algebraische Gleichung bleibt in ihrem Sinn (ihrer semantischen Bedeutung) dieselbe, ob ich sie auf Papier, mit Kuli oder Tinte schreibe oder ob ich sie nur „in meinem Kopf“ habe. Entsprechendes gilt auch für andere mentale Phänomene. Ein neuronales Muster „ersetzt“ den Sinn- bzw. semantischen Gehalt eines Wunsches, einer Absicht – oder z.B. die Argumentation der o.g. Ehefrau – nicht, sondern „ermöglicht“ diese nur. Es ist klar, dass wir lebensweltlich höchst unterschiedliche Phänomene unter den Titel „Mentales“ fassen: mathematische Sätze, Gründe, Wünsche, Absichten, Empfindungen etc. Was davon wie nahe dem Körperlichen – oder vielleicht Leiblichen – steht, müsste eigens erörtert werden. Zum Schluß aber noch einmal zum Gespräch und der Bestimmung des freien Willens. „JNR: (…) Ich warne Sie lediglich davor, die großen Töne zu wagen: „Wir haben bewiesen, dass es Willensfreiheit nicht gibt.“ Warum sagen Sie nicht ein bisschen bescheidener: „Wir haben bewiesen, dass bestimmte überzogene Selbstbilder des Menschen erschüttert sind.“? Natürlich gibt es einen graduellen Übergang zwischen Vorbewusstem und Bewusstem, zwischen durch Gründe gesteuertem Tun und arationalem Verhalten. Das würde ich sofort zuerkennen. Aber Ihre harte These geht in die Irre. WS: Ich tue mich halt schwer mit diesem „ein bisschen“. Ein bisschen frei. Was soll das sein? Wieso ist das, was wir mit Argumenten verhandeln ein bisschen freier, als das, was wir auf der gefühlsmäßigen unbewussten Ebene verhandeln? Es sind nachweisbar die gleichen neuronalen Prozesse, und diese sind gleichermaßen determiniert.“ (Nida-Rümelin, J./ Singer, W. 2004) So etwas wie einen Spielraum des freien Willens, einen bedingten Willen kann es für Singer nicht geben. Was hieße es in der Konsequenz unserer Diskussion, wenn der Ehemann zu seiner Frau sagte: „Ich bitte dich um Entschuldigung, Du hast recht; ich habe mich nach unserem letzten Streit so betrunken, dass ich mich gehen ließ. Vielleicht wollte ich dich auch verletzen. Ich möchte aber mit dir weiterhin zusammenleben“ Ist eine „Entschuldigung“, „Reue“ ein dinglich-materielles Etwas in der physikalischen Welt? Mit dem „Du hast recht“ folgt er der Argumentation seiner Frau, die nicht einfach als determinierendes Agens wirkt. Mit der Trunkenheit benennt er aber durchaus determinierende Gründe, die seine Willensfreiheit einschränkten. Natürlich kann er sie auch täuschen, lügen; gleichen Worten können unterschiedliche Absichten und Motive zugrunde liegen. Doch die Frau entscheidet, ob sie diese „Umstände“ gelten lässt oder nicht. Versuchen wir einmal, eine alternative Sichtweise von Willensfreiheit und persönlicher Entscheidung zu skizzieren.

Nie herrscht der Determinismus und nie die absolute Wahl, niemals bin ich bloß Ding und niemals nacktes Bewusstsein. Merleau-Ponty

4.3. Bedingte Willensfreiheit oder „was

heißt, sich zu entscheiden?“

Was an der These einer Illusion der Willensfreiheit so bedrohlich erscheint, ist nicht die Frage, ob und wann wir einen Finger bewegen (Libet-Experiment), auch nicht die Frage, ob wir frei sind, zwischen Äpfeln und Birnen zu entscheiden. Wahl- und Handlungsfreiheit sind nur Aspekte des Problems. Das Beunruhigende ist für uns und in der Tradition die Frage der moralischen Verantwortung. Wir folgen hier der Argumentation von Ernst Tugendhat (2007) und Thomas Fuchs (2007): Wie sieht die Willensfreiheit aus, wenn es möglich sein soll, eine Person zur Verantwortung zu ziehen? (Tugendhat, E. 2007, 11) In unserem Gesprächsbeispiel hatte Singer dazu eine klare Aussage: „Dieser Mann (…) ist von der Dame neben ihm in Bann gezogen. Aufgrund dieser fokusierten Aufmerksamkeitslage gelangen nur ganz bestimmte Inhalte in sein Bewusstsein (…). Über diesen Auswahlprozess, der unbewußt abläuft, hat er schon gar keine Kontrolle“. (Nida-Rümelin, J./ Singer, W. 2004) Der Mann konnte also gar nicht anders – oder? Entscheidend ist im letzten Satz: „unbewusster Auswahlprozess“ und „keine Kontrolle haben“. Diesem absoluten Determinismus korrespondiert antithetisch eine überzogene Konzeption von Willensfreiheit, die in den Texten und Gesprächen immer wieder durchscheint (vgl. Bieri, P. 2006), 40f): - Freier Wille sei absolut frei, unbedingt und durch nichts festgelegt – dann wäre er aber niemandes Wille, an keine Lebensgeschichte gebunden, absolute Willkür; - freier Wille bezeichnet eine eigene a-kausale ontologische Region, frei von jeder Bildung an das materielle Substrat eines Organismus’ – das widerspricht jeder Alltagserfahrung, die intuitiv „psycho-somatische“ und „somato-psychische“ Zusammenhänge herstellt; - freiem Willen korrespondiert einer Allwissenheit der Erfahrung, für die sich nichts hinter ihrem Rücken abspielt – auch dem widerspricht schon die Alltagserfahrung, die Routinen und „implizites Wissen“ kennt, ohne sich als Urheber von Handlungen zu negieren. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, Singer, Roth u.a. verabsolutieren bzw. vereinseitigen das, was in der Tradition immer schon als Spannungsverhältnis von „Sinnlichkeit, Begehren, Neigung etc.“ und „Verstand, Überlegung etc.“ formuliert wurde. So z.B. Kant, der von einer Fähigkeit spricht, „nicht nur von unmittelbar empfundenen Motiven in seinem Handeln bestimmt zu sein“ – wie der Mann an der Bar – „sondern nach Gründen zu handeln“ (Tugendhat, E. 2007, 12). Und Locke erklärt: „‚Die Quelle aller Freiheit’, die Menschen haben, besteht im Vermögen, die Ausübung und Befriedigung ihrer Wünsche ‚suspendieren’ zu können, um sie zu prüfen und zu beurteilen, wieweit sie als gut anzusehen sind“ (ebd.). In diesen Überlegungen – die schon auf Aristoteles zurückgehen (vgl. Nik. Ethik, 3.Buch, 4. Kap.) – begegnen uns zwei Weisen des Wünschens und Vorziehens:

Singer und der „Ehemann“ unseres Beispiels bewegen sich innerhalb der ersten Ordnung. Für ein vollständig determiniertes Verhalten gibt es kein „Selbstverhältnis“ i.S. eines Sich-zum-Verhalten-verhalten, keine Unterbrechung des kausalen Ablaufs. Genauer: Wollen und Wünschen bedeutet in der 1. Ordnung, dieser oder jener Anziehung, Motivation – Singer spricht von Attraktoren – zu folgen. Der Ehemann in der Bar (emp)findet die Frau neben sich attraktiv und beginnt ein Gespräch. Er spürt vielleicht auch das Begehren nach mehr … Und jetzt wird es spannend: Für Singer hängt es von der Intensität des Attraktors, der „fokusierten Aufmerksamkeitslage“ ab, ob der Mann mit der Frau – sofern diese den gleichen Wunsch hegt – ins Bett geht oder nicht. Die Ehefrau sagt später: „Du hättest auch anders handeln können, wenn Dir etwas an unserer Ehe läge“. Damit kommen wir in den Bereich der 2. Ordnung von Wollen und Wünschen. Harry F. Frankfurt beschreibt das allgemein wie folgt: „Neben wünschen und wählen und bewegt werden, dies oder das zu tun, können Menschen außerdem wünschen, bestimmte Wünsche oder Motive zu haben (oder nicht zu haben). Sie können, was ihre Vorlieben und Zwecke angeht, gern anders sein wollen, als sie sind. (…) Kein Tier außer dem Menschen scheint (…) die Fähigkeit zur reflektierenden Selbstbewertung zu haben, die sich in der Bildung von „Wünschen zweiter Stufe“ ausdrückt“. (Frankfurt, H. F. (1971), 288) Der Ehemann könnte – dieser Argumentation zufolge – sein Begehren (Wunsch erster Stufe) ‚suspendieren’ (Locke) bzw. aus dem Grund (Kant), seine Ehefrau nicht betrügen zu wollen und die Ehe nicht zu gefährden, diese „Handlung“ unterlassen. In den Wünschen zweiter Stufe entdecken wir zwei Momente, auf die wir vorgreifend schon in 4.2. hingewiesen haben. Als der Ehemann überlegte: „Ich verliere möglicherweise meine Partnerin“ und „hätte (ich doch) vorher einen Spaziergang gemacht“, nimmt er bezug auf Zukunft und bringt Möglichkeiten ins Spiel. Die vorhin angesprochene Rationalität, die im „Suspendieren“ von unmittelbaren Motivationen und dem „Be-Gründen“ von Entscheidungen liegt, verweist auf einen Vorgang des Abwägens. Locke sprach davon, Wünsche daraufhin „zu prüfen und zu beurteilen, wieweit sie als gut anzusehen sind“. „Gut“ meint hier, ob die Entscheidung, diesem oder jenem Wunsch nachzugeben, für mein Leben, meinen Lebensentwurf „gut“ ist. Damit begreifen wir die Person als temporales Wesen, das sich in der gegenwärtigen Situation nicht nur auf seine Vergangenheit, sondern insbesondere auf seine Zukunft bezieht. [7] Der Mann setzt mit dem Ehebruch – wie man metaphorisch so treffend sagt – seine Zukunft auf Spiel, sofern ihm seine Frau und die Ehe etwas bedeutet, dh. „gut“ für sein Leben ist. Zukünftiges ist von der Gegenwart her aber keine Wirklichkeit, sondern Möglichkeit.[8] Zukünftige Situationen, Entscheidungen und Handlungen sind somit kontrafaktische Möglichkeiten. Dazu Thomas Fuchs: „Sich-Entscheiden setzt zunächst voraus, das bloß Faktische einklammern und die in Betracht kommenden Alternativen als Möglichkeiten denken zu können – ich könnte dies tun, oder auch nicht, oder etwas anderes. Die Voraussetzung für Entscheidungsfreiheit ist also ein Raum des Denkens, der Möglichkeiten, in dem ich mich frei von faktischen Zwängen bewegen kann. (...) Wir können uns Mögliches vorstellen und vornehmen, weil wir zum bloß Faktischen „Nein“ sagen, also die unmittelbare Realität gewissermaßen einklammern können. Der menschliche Geist ist wesentlich durch die Fähigkeit der Negation charakterisiert, also die Fähigkeit, zu A auch ein Nicht-A zu denken, oder den Irrealis: könnte, hätte, wäre, würde usw. Doch Negativität als solche, Nicht-Sein und damit Möglichkeit gibt es in der physikalischen Natur nicht“. (Fuchs, T. 2007, 4) In der reflektierten Selbstbewertung gibt es „Ich-Spielräume“ (vgl. Tugendhat, E. 2007, 16), die wir mehr oder weniger in Anspruch nehmen können, weniger durch einen naturalen Determinismus, denn durch inneren oder äußeren Zwang begrenzt. - Der eine Spielraum ist – wie wir sahen – der des Überlegens und Vorziehens (Wahl). Wir richten unser Handeln auf Ziele hin aus und überlegen, welches der beste Weg ist, der zu einem Ziel führt, wobei die Ziele immer in einem zeitlichen Horizont von Entwürfen stehen. - Der zweite Spielraum besteht in mehr oder weniger Aufmerksamkeit und Anspannung, die man braucht, um ein Ziel zu verfolgen. Wenn wir aktiv an einem Ziel festhalten, müssen wir die widerstrebenden, motivationalen Faktoren unter Kontrolle halten. Ebenso muß der Möglichkeitsbegriff differenziert werden, da die Negation, das „Nein!“ gegenüber dem faktischen Verlauf der Wirklichkeit, erst einmal nur abstrakte Möglichkeiten in den Blick bringt (Fuchs, T. 2007, 4, Fn.9). Schon die Vorstellung – i.S. der Antizipation zukünftiger Wirklichkeit –, mehr aber noch die Verwirklichung von Möglichkeiten, hängt von unseren Fähigkeiten, also der Erfahrung des eigenen Könnens ab. In diesem Horizont gibt es erst konkrete Möglichkeiten, die meine sind. Der Ehemann aus unserem Gespräch liebte seine Frau vielleicht wirklich und wünschte, mit ihr zusammen in Harmonie alt zu werden. Aber konträr zu diesem Lebens- und Zukunftsentwurf gab es vielleicht auch den Wunsch, „auszubrechen“ oder sich „noch einmal beweisen“ zu wollen. Wenn er dann seiner Frau gegenüber vom Alkohol spricht, durch den er nicht wusste, was er tat, so kann dies eine Ausrede sein, wie oft Gründe erst im nachhinein für spontanes Verhalten „gesucht“ werden. Darin haben Singer und Roth durchaus Recht. Gerhard Roth z.B. gehört ja zu den Neurowissenschaftlern, die die Psychoanalyse – in Form einer Neuro-Psychoanalyse als Fortsetzung von Freuds Entwurf (1895) – durchaus schätzen. Gerade die klassische Psychoanalyse Freuds bewegt sich in dem o.g. Spannungsverhältnis von Sinnlichkeit / Triebhaftigkeit und Verstand. Sie arbeitet mit dem „psychischen Determinismus“, gleichwohl ist das therapeutische Ziel: „aus Es soll Ich werden“, worin sich – bei aller anthropologischen Skepsis – ein emanzipatorisches bzw. Aufklärungsideal bekundet. Natürlich kann ich mich auch in der Intuition, frei zu sein, täuschen. Dann kann mir jemand entgegnen: „Du rationalisierst bloß! Aber so kann man nur reden, wenn der Unterschied von bloßen Ursachen für Verhalten und rechtfertigenden Gründen fürs Handeln bestehen bleibt.“ (Wingert, L/ Singer, W. 2000) Gegen die unterstellte Rationalität der „Wünsche zweiter Stufe“, der Struktur, „einen bestimmten Willen zu wollen“, und der Transparenz einer „reflektierenden Selbstbewertung“ lassen sich viele Einwände erheben, aber als regulative Idee oder Limesgestalt ist sie notwendig, um überhaupt Verhaltensabweichung, inneren Zwang oder “fehlende Impulskontrolle“ bestimmen zu können. Als PsychotherapeutInnen bewegen wir uns, wenn es um Patienten geht, häufig in diesem Feld eingeschränkter Willensfreiheit – unseren eigenen Entscheidungen und Handlungen unterstellen wir aber ein hohes Maß an Rationalität. Es geht in der Regel nicht um „richtiges“ oder „falsches“, sondern um „angemessenes“ oder „unangemessenes“ Handeln. Dh. wir bewegen uns immer schon in einem normativen Kontext. Mit dem Hinweis auf Normativität und Wertmaßstäbe überschreiten wir auch die binäre Unterscheidung von 1. und 3. Person-Perspektive in Richtung auf eine 2. Person-, eine Du- oder Alter Ego–Perspektive. Zugleich kommt auch eine mehr oder weniger anonyme gesellschaftliche Perspektive in den Blick. An dieser Stelle werden die Überlegungen G. H. Meads wieder interessant, z.B. das Verhältnis von I und Me und der „generalisierte Andere“ als Schnittstelle zwischen Ich, Anderer und Gesellschaft. Gerade unsere medizinisch-psychotherapeutischen Begriffe von „gesund“ und „krank“ sind zutiefst gesellschaftlich geprägt. Dieser Normativität entkommen wir auch nicht mit der vermeintlich wertfreien Diagnose von „Störungen“ bzw. „dysfunktionalem Verhalten“. Unter der Hand findet damit auch ein Perspektivwechsel vom „Leidenden“ (Patient) zum „gestört Störenden“ statt. Die unterstellte größere Objektivität ist die eines institutionell verfassten Regulierungsdenkens. Den „Spielraum“ einer Stellungnahme zu dem, was wir als gut oder schlecht erachten, erschaffen wir nicht selbst, sondern nehmen ihn – wie angedeutet – als soziale Vorgegebenheit in Anspruch, zu der wir uns aber in Krisen- und existenziellen Entscheidungssituationen noch eigens verhalten, obgleich wir dabei keinen „Ort“ gänzlich außerhalb von Normen, Wertungen und Ansprüchen einnehmen können (s.u.). Konkret für unser Beispiel aus der obigen Diskussion heißt das: Der Lebensentwurf des Mannes, für den ein Handeln gut oder schlecht sein kann, sowie das, was mit der sozialen Institution der Ehe an Erwartungen, Verpflichtungen und Wünschen verbunden ist, sind – zumeist sprachlich verfasste – soziale und kulturelle Vorgaben. Diese Form der „Determination“ ist aber anderer als die naturaler Art. Der Ehebruch stellt den Bruch einer Norm dar, ist auch für die Institution Ehe dysfunktional,[9] lässt sich vielleicht auch mit Hirnprozessen korrelieren, aber die Norm galt so nicht zu allen Zeiten und allen Gesellschaften. Entscheidungen und konkrete Handlungen, aber auch Unterlassungen, sind fokussierte Einzelmomente eines Handlungsprozesses oder –gewebes, das für das Individuum selten gänzlich transparent (s.o.) wird. Hier gilt es wieder einem überzogenen Freiheitsmodell zu widersprechen, für das es einen „unbewegten Beweger“, einen „absoluten Anfang“ (des Willensaktes) gäbe. In der gelebten und erlebten Wirklichkeit zeigt sich dezidiertes Handeln bzw. Entscheiden eher als Wiederaufnahme (Rèprise: Merleau-Ponty 1942, 210) und Neugestaltung dessen, was in Stimmungen, Handlungsroutinen, leiblichen und kontextspezifischen Ansprüchen schon in Bewegung ist. Dazu bedarf es – wie Thomas Fuchs schreibt – einer „Krisis“, was im Griechischen nichts anderes als Entscheidung bedeutet. Entscheidungssituationen sind „multivalent“ (Kurt Lewin), „gekennzeichnet durch die Gleichzeitigkeit mehrerer verschieden gerichteter, konkurrierender Möglichkeiten, ‚Aufforderungscharaktere’ oder ‚Valenzen’. Es sind zugleich Situationen einer mehr oder minder ausgeprägten Desorientierung, einer Krise (…), die Lebensbewegung erfährt eine Stockung, ein Moratorium. Es tritt nun eine Phase von virtuellen Probebewegungen ein, in der die Person künftige Möglichkeiten, ihre Vorteile, Risiken oder Hindernisse vorwegnimmt, um so eine neue Kohärenz, eine neue Orientierung in ihrer Lebensbewegung zu finden“ (Fuchs, T. 2007, 5f). In der angesprochenen soziologischen und handlungsphilosophischen Perspektive liegt jedoch – in der strikten Trennung von Ursachen und Gründen – die Gefahr einer Wiederkehr des Cartesianismus in verwandelter Form. Mit dem Focus auf Gründe und Be-Gründung werden körperliche Vollzüge zu bloßen, kausal beschreibbaren, untergeordneten Momenten der Handlungskompetenz. Semantisch sind sie nicht relevant. Auf z.B. leibphänomenologische Alternativen zu dieser Sichtweise können wir hier leider nur kurz eingehen (vgl. u.a. Fuchs, T. 2007; Waldenfels, B. 1980; Süsske, R. 1986). Für die Natur- bzw. Neurowissenschaft gilt nur die Normativität des Faktischen der Funktionsabläufe eines Organismus. Es wäre aber sinnvoll zu fragen, ob es hier nicht auch implizite Normen gibt, die es uns erlauben, einfache von komplizierten Organismen oder Stufen der Integration zu unterscheiden – worauf der Neurologe Kurt Goldstein schon 1934 hinwies: Schädigungen von Hirnarealen führen in der Regel nicht zu einem isolierten Ausfall der Motorik oder des Sensoriums, sondern zu einer Umstrukturierung des gesamten Verhaltens zur Welt auf niedrigerem Niveau (vgl. Goldstein, K. 1934, 35f). Schon einfache Bewegungen sind „Ausdruck verschiedener Stellungnahmen des Organismus zur Umwelt“ (ebd., 310) und werden nicht durch Angabe der je verschiedenen anatomischen und neuralen Vorgänge allein verständlich. Das Gehirn ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für einen lebendigen Organismus. Unser Verhalten zur Welt und Mitwelt trägt in sich eine Schicht, die weder reine Natur ist noch in unserer freien Verfügung steht; der Leib ist im konkreten Ich integriert als eine präpersonale, anonyme, generelle, natürlich und kulturell erworbene Existenz. Was sich hier vielleicht sehr metaphorisch anhört – die meisten Kognitions- und Neurowissenschaftler halten solche Überlegungen für „romantische Naturphilosophie“ – kann aber konkret ausbuchstabiert werden (vgl. Herbert Plügge, Helmuth Plessner, Erwin Straus, Oliver Sacks, Thomas Fuchs u.a.). Dies würde jedoch den Rahmen unserer Ausführungen sprengen.

Der Mensch denkt,

nicht das Gehirn.

4.4. Das Gehirn denkt nicht – oder „das

Gehirn ist genauso doof wie die Milz“

Die Differenz von Soll- und Ist-Größen eines bio-kybernetischen Modells hat kaum etwas mit den konkreten Möglichkeiten einer situativ und leiblich verfassten Person zu tun. Wir sagen kaum, weil die Neurowissenschaften – wie angemerkt – durchaus bedenkenswerte Erkenntnisse zutage gebracht haben, aber diese sind immer daraufhin zu prüfen, in welchem Theorie- und experimentellen Kontext sie entstanden sind. Problematisch an den Versuchsanordnungen ist oft die „halbierte Reflexion“: „wird doch nur der Gegenstand ‚als solcher’ konzipiert, nicht aber der Umstand, dass die Anordnung zutiefst und mannigfaltig durchwoben ist von der sozialen Ordnung, in deren Rahmen die Forscher und die Beforschten samt ihren Körpern und Apparaturen agieren und interagieren. Die gesellschaftliche Dimension der gezielten (Aus-) Führung von Körperbewegungen wird systematisch nicht beachtet. Das führt vielleicht noch nicht bei einzelnen Versuchen in ihrer notwendigen Reduktion auf Teilaspekte, aber spätestens bei der Generalisierung zu unseligen ‚Kurzschlüssen’“. Stegmeier, P. 2006, 111) – Wir sahen dies z.B. beim Libet-Experiment. Die Neurowissenschaften bieten „Übersetzungen“ für isolierte Phänomene an und sind dabei auf die alltagssprachliche Formulierung des „Übersetzten“ angewiesen (vgl. 3.2.). Die 1. Person-Perspektive, in der Ich wähle, empfinde, entscheide, begründe etc. und mich auf mich beziehe (Selbstverhältnis), kann nicht eins zu eins in die 3. Person-Perspektive eines Gehirns übersetzt werden. [10] „Das“ Gehirn kann nicht entscheiden, empfinden, begründen etc. In dieser Hinsicht ist es „genauso doof wie die Milz“, obwohl es für den Beobachter eine hochkomplexe Realität darstellt – wie es der Systemtheoretiker Peter Fuchs es einmal formulierte (Fuchs, P. 2005, 17). Schon der Begriff des „neuronalen Bewusstseinskorrelats“ kommt ohne die 1. Person-Perspektive nicht aus. Was hieße es denn, wenn die Gleichsetzung von Geist und Gehirn gälte, wenn wir eine Ich-Redeform und die Verwendung intentionaler Ausdrücke vermieden? Zwar vertreten nur „eliminative Materialisten“ (P. Churchland u.a.) diese radikale Ansicht, aber Roth und Singer - die solch eine Reinigung der folk psychology nicht ausdrücklich fordern – vertreten in ihrer Praxis eine strenge „Identitätstheorie“, die intentionale Begriffe für Mentales zu einer bloßen façon de parler degradieren. Wolf Singers „Metasprache“ für die 1. und 3. Person-Perspektive blieb bislang eine bloße Ankündigung. Was hieße nun die Identität von Geist und Gehirn? Kann sich „das“ Gehirn – „mein“ Gehirn kann ich ja nicht mehr sagen – sich auf sich selbst beziehen? Warum nimmt es z.B. einen Schmerz wahr und nicht das „Feuern von Neuronenverbänden“? Warum fühlt es sich traurig und registriert nicht einfach einen Serotoninmangel? Interessanterweise sind wir nicht in der Lage, unser Gehirn wahrzunehmen. Es hat keinen „Ort“ in unserem Körperschema. Diese Unfähigkeit des Menschen oder – neurowissenschaftlich korrekt – des Gehirns, sein Gehirn wahrnehmen zu können, bezeichnet der Neurophilosoph Georg Northoff als „autoepistemische Limitation“ (2004). Den Mangel im „Design unseres Gehirns“ – so Northoff – kompensiert dieses durch die emergente Kreation dessen, was wir als „mentale Zustände“, Bewusstsein, Geist und Empfinden erleben. Wie die Willensfreiheit wären sie bloße Illusionen, und warum sie sich evolutionär gehalten haben, bleibt dabei ein Rätsel. Es gibt dabei aber noch ein anderes Problem. „Sollten neuronale Zustände als neuronale Zustände wahrgenommen werden, wären es keine neuronalen Zustände mehr, denn der Prozess des Wahrnehmens selbst ist ein mentaler Vorgang. Um neuronale Zustände als solche zu identifizieren, ist deren Vermittlung mit sich selbst durch das Medium der Erkenntnis, ist Geist notwendig. Eine rein physische Entität, wie es neuronale Zustände sind, kann von sich nichts wissen“ (Brandt, D. 2006). Der These, dass es neurowissenschaftlich kein anatomisch ausmachbares Ich und auch keine – zumindest bedingte – Willensfreiheit gibt, sollten wir nach dem Gesagten widersprechen. Wir benötigen kein neues „Menschen- und Weltbild“. Dazu eine Stimme aus der Psychiatrie: „Mit der Verwerfung des tradierten Menschenbildes entfielen (…) unverzichtbare Elemente für das intersubjektive Verstehen des Erlebens eines psychisch Kranken, für das gemeinsame Veränderungsbemühen in der Psychotherapie wie auch für Erwartungen an Empathie, Takt, soziales Verhalten und Verantwortlichkeit im zwischenmenschlichen Zusammenleben“ (Maier, W., Helmchen, H., Sass, H. 2005, 545). Im natur- bzw. neurowissenschaftlichen Labor gibt es neben den Forschungs-subjekten nur „Versuchspersonen“, „Forschung-Objekte“, deren Subjektivität und Individualität den Untersuchungsverlauf ggf. nur stören können. Wenn diese „Objekte“ sprechen, so ist das Gesprochene zumeist auch nur Datenmaterial wie ein „Serotoninspiegel“ oder ein „feuernder Neuronenverband“. In sozialen Beziehungen gilt aber nur unter besonderen Bedingungen ein „einliniger“ Erkenntnisbezug (Subjekt > Objekt), sondern ein „wechselseitiges“ Anerkennungsverhältnis, weil alle Beteiligten sich als Subjekte verstehen und verständigen. In der Psychotherapie und weiten Teilen der Sozialforschung stellt dies eine unabdingbare Voraussetzung dar. Damit ist „strategisches Handeln“ natürlich nicht ausgeschlossen: ich kann meinem Alter Ego so begegnen, „als ob“ es ein berechenbares Objekt wäre. Gleichwohl bestehen zwischen Neuro- und Sozial- und (sogar) LiteraturwissenschaftlerInnen durchaus produktive Arbeitszusammenhänge. Das geht aber anscheinend nur, wenn auf die „großen Töne“ der Deutungshoheit verzichtet wird. Dazu der Sozialpsychologe Harald Welzer – Leiter die Gruppe „Erinnerung und Gedächtnis“ am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen – aus eigener Erfahrung: „Die Grundregel, die vor dem gemeinsamen Betreten eines Forschungsfeldes strikt beherzigt werden muss, lautet: Nie über Grundsätzliches sprechen, keine erkenntnistheoretischen, begrifflichen, keine im weitesten Sinn philosophischen Probleme aufwerfen. Da der Forschungsgegenstand »autobiografisches Gedächtnis« ein Bewusstseinsphänomen ist, waren für uns Fragen danach, was Bewusstsein, Willensfreiheit, Sinn und Ähnliches sind, ausdrücklich No-go-Areas. Unter Beachtung solcher Grundregeln war die Entwicklung eines gemeinsamen Zugangs relativ einfach. Wenn man (…) davon ausgeht, dass nur Menschen autobiografisch erinnern können (…) und dass dieses Gedächtnis eine biologische Basis hat, aber aus kulturellen Inhalten besteht, landen wir bei der »biosozialen Entwicklung des Gedächtnisses«, bei etwas also, das aus sich heraus nur interdisziplinär erschlossen werden kann“ (Welzer, H. 2006).

[1] Direktor am MPI für Kognitions- und Neurowissenschaften in München. [2] Direktor am Institut für Hirnforschung der Universität Bremen und Rektor des Hanse-Wissenschaftskollegs in Delmenhorst. [3] Barbara Mauersberg und Christine Pries ( ITV ) [4] Wolf Singer (*1962) Direktor der Abteilung für Neurophysiologie am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt am Main. Hier gründete er m.a. 2004 das Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS). Er ist Honorarprofessor für Physiologie., gehört dem wissenschaftlichen Beirat der Giordano-Bruno-Stiftung an, einer Ges. zur Förderung des Evolutionären Humanismus; ferner ist er Mitglied des naturwissenschaftlichen Beratergremium des Vatikans. ( WS ) [5] Julian Nida-Rümelin (*1954) Prof. für Politische Theorie und Philosophie am Geschwister-Scholl-Institut der Ludwig Maximilians Universität München (LMU). Mitglied der Sozialwissenschaftlichen und der Philosophischen Fakultät (kooptiert) der LMU. Kuratoriumsmitglied des Münchner Kompetenzzentrums Ethik. [6] Auf dem Hintergrund dieser Argumente wird eine Änderung unseres Strafrechts von Singer, Roth u.a. angestrebt. Das Schuldprinzip könne nicht mehr gelten, nur noch ein Maßnahmerecht. Kritisch dazu der Strafrechtler Björn Burkhardt 2005. [7] Angemessener müsste man vom transpersonalen Wesen sprechen, da die Person sich als eine – durch die zeitlichen Veränderungen hindurch – identische versteht. Zudem sind Lebensentwürfe nicht „aus einem Guss“, es kommt oft zu Konflikten und Spannungen zwischen widerstreitenden Wünschen. [8] Inwiefern es (vergebliche) Versuche gibt, auch die Vergangenheit zu einer Möglichkeit werden zu lassen, zeigt das Phänomen des Leidens an der vergangenen Zukunft, (vgl. Süsske, R. 2000). [9] In einer Beziehung, die Partner nur noch „so nebenher“ lebten, kann ein Ehebruch jedoch eine Krisis bedeuten, die durchaus mit einer Überprüfung der Erwartungen und Wünsche aneinander einhergehen und zu einem lebenswerteren Neuanfang führen kann (Beispiel aus der eigenen therapeutischen Praxis). [10] Das Problem der „Qualia“ (lat. qualis: wie beschaffen) können wir hier nicht eigens behandeln. Qualia sind eine Konzeption des phänomenalen Bewusstsein, des subjektiven Erlebnisgehalt eines mentalen Zustandes (subjektive Farb-, Hör- u.a. Wahrnehmung). Sie sind bedeutsam, da angenommen wird, ihre Existenz sei nicht mit den Mitteln der Neurowissenschaften erklärbar. Wir hegen Zweifel an der sehr numinosen Konzeption; das Eigene ist zu sehr mit Fremdem verschwistert, vgl. u.a. Waldenfels, B. 1980, 1989, 2002.

nächstes Kapitel ► 5. Forschungspraxen 5.1. Prinzip der „geschlossenen“ und „offenen Frage“ im Labor – Grade der Kontrolle 5.2. Methodische Konstruktion von Erkenntnis oder „alles so schön bunt hier“

|

Ergebnis:

Ergebnis: