|

."… etwas Besseres als den Tod findest du überall" - von Frank Altemöller |

|

Vortrag im

Rahmen eines Seminars zum Thema „Suizid in der Polizei“

|

|

Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Frank Altemöller, ich bin 37 Jahre alt, verheiratet und habe zwei noch recht kleine Kinder. Von Beruf bin ich Heilerziehungspfleger und arbeite seit nunmehr 13 Jahren in der Psychotherapeutischen Abteilung des Christlichen Krankenhauses Quakenbrück. Dort leite ich die angegliederte Tagesklinik mit 12 Therapieplätzen. Neben strukturierenden Funktionen begleite ich Patienten und Patientinnen während ihrer Therapie im Einzelkontakt sowie in verschiedensten schöpferischen Gruppen. Insbesondere die Beziehungsarbeit und der schöpferisch kreative Aspekt in Gruppenaktivitäten und Einzelarbeit werden sich wie ein roter Faden durch meinen Vortrag ziehen. Neben meiner Arbeit im Krankenhaus begleite ich seit Jahren Menschen, die sich aus verschiedensten Motivationen in Selbsthilfegruppen zusammengeschlossen haben. Aus der konkreten Arbeit werde ich ein Fallbeispiel ableiten, dass den Weg einer Familie aufzeigt, dessen Sohn versuchte sich das Leben zu nehmen. Mein besonderes Augenmerk wird fortwährend auf die Kräfte gerichtet sein, die sich trotz des Leides als sinngebend herausstellten. Was meint „sinngebende Momente“? Kennen sie das Märchen „die Bremer Stadtmusikanten“ der Gebrüder Grimm? Lassen Sie mich es kurz zusammenfassen: Ein alter Esel konnte seine Arbeit bei dem Müller nicht mehr leisten und machte sich auf den Weg nach Bremen um Stadtmusikant zu werden, denn in einem war er sich sicher: Musizieren kann er! Auf seinem Weg begegnete er noch einem alten Hund, der fortlief von seinem Herren, da dieser ihn habe wegen seiner Schwäche totschlagen wollen; einer alten Katze, die wegen ihrer stumpfen Zähne keine Mäuse mehr fangen konnte und dem Ersäufungstod entrann, sowie einem Hahn, der dem Festtagsschmaus zum Opfer fallen sollte. In den Begegnungen fiel der Ausspruch des Esels: „…zieh lieber mit uns fort, etwas Besseres als den Tod findest du überall; du hast eine gute Stimme, und wenn wir musizieren, so muss es eine Art haben!“ So fanden sich die vier Wanderstiere zusammen, ergaben sich nicht ihres Schicksals, indem sie das Talent des Musizieren aktivierten; lange war diese Ressource vermutlich verschüttet, weil nicht gefragt, aber sie erinnerten sich daran und fassten Mut, gemeinsam einer neuen Herausforderung entgegenzutreten. Nun marterte sich keines der Tiere den Kopf mit der Option der Selbsttötung, dennoch wäre „das sich ins Schicksal begeben“ eine fast ähnliche Tat gewesen. Um die Sprache Antonovskys zu nutzen, der sich zeitlebens mit der Forschung zu einem Salutogenesemodell (d.h. den Entstehungsbedingungen von Gesundheit im Gegensatz zu denen von Krankheit) widmete: Die vier Protagonisten scheinen trotz der Lebensbedrohung noch ein recht aktives Kohärenzgefühl bzw. –sinn zu haben. „Kohärenzgefühl meint eine Grundstimmung oder Grundsicherheit, innerlich zusammengehalten zu werden, nicht zu zerbrechen und gleichzeitig auch in äußeren Anbindungen Unterstützung und Halt zu finden. Der Kohärenzsinn beschreibt eine mit diesem Gefühl einhergehende und an gedankliche Aktivität geknüpfte Weltsicht. Die Grundhaltung, die Welt als zusammenhängend und sinnvoll zu erleben, setzt sich nach Antonovsky aus drei Komponenten zusammen:

Das Kohärenzgefühl ist nach Antonovsky als eine Art Steuerungsinstanz zu verstehen, die im Bedarfsfall die nötigen Ressourcen, d.h. Fähigkeiten, Talente u.ä. verfügbar macht. Hat der Mensch in seiner Biografie viele gute Erfahrungen gemacht, die beispielsweise halfen Probleme anzugehen, können diese Erfahrungen auch später aktiviert werden. Folge ist, dass man sich nicht resignativ zurückzieht, sich seines Schicksals ergibt, sondern die Dinge angeht, sie vielleicht sogar als Herausforderung sehen kann. Die Kraft aus den ganz individuellen Ressourcen der vier Stadtmusikanten geht ein in eine offenbar noch viel stärker wirkende sinngebende Kraft: Einer Art „Wir-Gefühl“ oder auch einem Gefühl der „Gruppenkohärenz“. Diese lässt die anfangs völlig hilflosen Zeitgenossen sogar gefährlichen Räubern die Stirn bieten. Ich möchte nun von einem betroffenen Elternpaar berichten, die ich im Rahmen meiner Selbsthilfearbeit kennen lernte. Wie anfangs angedeutet, versuchte sich der Sohn dieses Paares vor einigen Jahren das Leben zu nehmen. Freundlicherweise konnten wir uns anlässlich dieses Vortrages über die sehr schwere Zeit unterhalten. Mein Focus lag ausdrücklich nicht auf einer anamnestischen Befragung, sondern insbesondere auf die sinngebenden, das Leben wieder bejahenden Kräfte der Eltern. Wir nennen die Familie in unserem Zusammenhang Familie Simon, den Sohn Maik. Es war ein Donnerstagmorgen, Frau Simon machte sich gerade einen Kaffee als es sie durchfuhr; sie spürte eine starke Erregung, vielleicht Verunsicherung; von einer unbestimmten Ahnung getrieben „musste“ sie nach ihrem damals 20-jährigen Maik schauen. Dieser hätte eigentlich noch schlafen müssen, da er tags zuvor Spätdienst im Krankenhaus hatte. Er leistete derzeit seinen Zivildienst auf der Intensivstation eines Hospitals ab. Frau Simon öffnete die Tür und sah ihren Sohn blass und leblos auf dem Bett liegen. Ihr Blick durchquerte den Raum und erspähte die Indizien, die ihrer Ahnung Gewissheit gaben: Geleerte Tablettenblister eines potenten Tranqulizers sowie zwei leere Flaschen eines Neuroleptikums in liquider Form lagen im Zimmer des Sohnes herum. Sie war einen Moment lang zu keiner Regung in der Lage, hatte in dem Raum wie zu einer Säule erstarrt gestanden. Sie spürte nichts als eine unendliche Leere. Über den Zeitraum dieses Schockzustandes kann sie bis heute keine Aussage machen. Dann stieg Panik in ihr auf, Todesangst; „Hilfe mein Sohn stirbt, was mache ich nur, es darf nicht sein! Nein, nein, nein …!“ Frau Simon wollte ihre Not herausschreien, aber kein Ton kam heraus. Wie fremd gesteuert fand sie das Telefon und setzte den Notruf ab. Der Notarzt kam sehr schnell und übernahm die Versorgung des Sohnes. Frau Simon selber kann sich an die Stunden nicht mehr erinnern. Später sagte man ihr gesagt, dass sie Beruhigungsmittel bekommen hätte. Als Frau Simon wieder zu sich kam, waren ihre weiteren vier Kinder und ihr Ehemann bei ihr. Alle weinten! Keine Tränen der Traurigkeit, nein fragende Tränen seien das gewesen. Jeder Tropfen habe gefragt: „Was ist eigentlich passiert?“ Maik lag noch drei Wochen im Koma, hat sich aber ohne Rückstände erholt. Besonders diese drei Wochen des Bangens und Fragens waren ein Weg durch die Hölle. Fragen konnten nur hypothetisch beantwortet werden, ein Abschiedsbrief bat nur um Verzeihung. Wenn dann nicht diese zermürbenden Schuldgefühle gewesen wären:

Beim nachträglichen genaueren Hinsehen stellten die nahen Angehörigen durchaus Veränderungen im Wesen Maiks fest; er zog sich zunehmend von sozialen Bezügen zurück. Die Eltern fragten sich, ob sie ihm genügend Rückhalt bei seinem Outing zur Homosexualität gegeben hatten? Und viele Fragen mehr. Die Wunde der Schuld lag offen zutage, was aber die eigenen Eltern des Ehepaares nicht gehindert hatte, genau dort noch zusätzlich Salz hineinzustreuen. Neben den ewigen Schuldgefühlen quälte eine tief sitzende Wut die Familie Simon. Die weiteren vier Kinder machten dem Maik zum Vorwurf, ihnen Lebensfreude genommen zu haben, die Eltern verstanden einfach nicht, dass der Maik so etwas seiner Familie hat antun können. Heute, etwa zwei Jahre später, begegnete mir ein Ehepaar, dass voller Mut und Kraft die Herausforderungen des Lebens annimmt, obwohl weitere Probleme das Leben nicht einfach gestalteten. Der Mann war lange arbeitslos, sie mussten ihr Haus verkaufen, wirtschaftlich sei es auch jetzt noch furchtbar eng. Beide lassen aber spürbar nicht den Kopf hängen. Der Mann meinte, die ganzen letzten Jahre, hätten ihnen mehr „Biss“ gegeben. Natürlich rüttelte das Interview auf, es flossen auch Tränen, aber die hilflose Wut holte beide nicht wieder ein. Was war in den zwei Jahren passiert? Von Beginn an sei das Gespräch mit der Familie, Freunden und anderen nahen Personen ein ganz wesentlicher Faktor gewesen. Es fanden und finden sich bis heute nicht auf alle Fragen Antworten, aber nur das Aussprechen der Gedanken sei auf Dauer Entlastung gewesen. Die Sprache habe viele Gefühle transportiert, die in den Gesprächspartnern Resonanz gefunden hätten. Sie wurden ernst genommen. Es seien Ströme von Tränen geflossen, die ihren gewürdigten Platz hatten. Noch heute drängten die Tränen bei den Gedanken an die Zeit vor zwei Jahren, fänden aber schneller ein Ende, hinderten vor allen Dingen nicht, den alltäglichen Dingen nachzugehen. Besonders Herrn Simon sei es schwer gefallen, Gefühle zu zeigen, er habe versucht zu rationalisieren, Verantwortung anderen zuzuschreiben, er habe sich zeitweise ganz schön von sich entfernt. Nicht zuletzt durch professionelle Hilfe sei es ihm gelungen, seinen Verletzungen einen Ausdruck zu geben. Heute könne er beispielsweise in Gegenwart anderer weinen; das war vor Jahren undenkbar! Er habe gespürt, wie langsam aber sicher die intensiven Gefühle nicht mehr ganz so drängten. Beide seien seinerzeit recht schnell wieder der geregelten Arbeit nachgegangen, was das Ehepaar in der Rückbetrachtung als sehr hilfreich bei der Bewältigung der Krise empfand. Die klare Tagesstruktur habe die lähmende Antriebsschwere überbrückt, habe sogar die Situation für Minuten in den Hintergrund rücken lassen. Offene Gespräche mit den verständnisvollen Arbeitgebern seien Grundlage dafür gewesen. Nach ca. einem Jahr kam der Gedanke, etwas von dem Erlebten mit anderen Betroffenen zu teilen. Sie gründeten eine Selbsthilfegruppe. Auch die Initiative sei im Rückblick ein überaus wichtiger Schritt zur Krisenbewältigung gewesen. Beide unterstreichen immer wieder, dass ohne das Gespräch mit dem Platz für alle Gefühle, es sicher keine Milderung gegeben hätte! An diesem Punkt taucht vielleicht die Frage auf, was die Ausführungen mit den Belangen der Polizei zu tun haben? Möglicherweise eine ganze Menge. Meine eigenen Erfahrungen vom Polizeialltag sind recht vage, eher medial vermittelt, denn erfahrungsgesättigt. So lasse ich einen von Ihnen sprechen: Herr Sprinkmann, Polizeipräsident von Osnabrück schilderte in einem Interview mit der Zeitschrift „Deutsche Polizei“ seine Erfahrungen als junger Polizist, als er seinerzeit erstmals ein kleines Mädchen auf dem Obduktionstisch sah. Er habe zwei Tage den Anblick des toten Mädchens vor seinem inneren Auge gehabt und eine Menge Wut mit sich herumgetragen. Er schildert in dem Interview nicht weiter seinen unmittelbaren Umgang mit der Krisensituation, weist aber auf einen Lernprozess im Dienstleben des Polizisten hin und stellt im Folgenden die Kunst des Redens und Zuhörens in den Mittelpunkt seiner Gedanken. Lassen Sie mich jetzt den Blick etwas genauer auf „das Gespräch“ richten; was passiert dort eigentlich, wenn es eine solche herausragende Bedeutung hat? Mit „Gespräch“ meine ich einen Dialog im engeren Sinne. D.h. es begegnen sich mehr als eine Person, sich gegenseitig wertschätzenden, face to face in einem Raum, in dem Gefühle und Positionen einen Platz haben. Es geht nicht um das vernichtende Wortduell gleich einer erhitzten politischen Debatte am Stammtisch. Das Gespräch ist gekennzeichnet durch das Wechselspiel von Sprechen einerseits und Zuhören andererseits. Das Zweitgenannte ist zumeist der schwierigere Aspekt. Es geht um „aktives Zuhören“, wie Carl Rogers, der Gründer der Gesprächspsychotherapie, es nannte. Zur Einstimmung ein kleines Gedicht: Zuhören Zuhören heißt: hin-hören inne-werden; den, dem man zuhört, an-nehmen, gelten lassen, ernst nehmen. Ein Mensch, der zuhören kann, hat Seltenheitswert. Manchmal kann einer, der zuhört, wichtiger sein als ein Stück Brot. Quelle unbekannt Aktives Zuhören bedeutet nicht nur den Sinn der Worte des oder der anderen zu verstehen, sondern sich einzufühlen, auch die Gefühle und Stimmungen mitzubekommen, aus denen heraus mein Gegenüber spricht. Es ist oft gar nicht so einfach, sich unvoreingenommen im Gespräch zu begegnen. Unsere Einstellungen, Werturteile und Stimmungen bringen wir immer selbstverständlich mit. Dennoch finde ich es ganz wesentlich, dass es Möglichkeiten und Räume gibt, in denen sich Dialogpartner vertrauensvoll begegnen können und sich - zumindest anfänglich - eines Urteils über den oder die andere enthalten. Nur wenn ich mich oder meine Sicht der Dinge nicht verteidigen muss, kann ich die Fülle der Gedanken, Empfindungen, Gefühle und Wertungen des Gegenübers „wahr“-nehmen. Eckhard Schiffer arbeitet in seinem Buch „Wie Gesundheit entsteht“ den Begriff Fairplay als Dialog heraus. Der Dialog ist Fair-Play, so Eckhard Schiffer, indem der Mitspieler bzw. Dialogpartner

Warum halte ich einen Dialog im Sinne des „Fairplay“ für bedeutend?

Haben Sie das nicht auch schon einmal erlebt, dass sich auf einmal während eines Gespräches im Sinne des Fairplay ganz neue Ideen entwickelten, sie ihr Gegenüber in völlig anderen faszinierenden Facetten kennen lernten; sich vielleicht darüber Lösungsansätze ergaben, von denen man im Vorhinein, nicht die geringste Vorahnung hatte? Ich denke, jeder von uns kennt solche Erlebnisse. Was passiert in diesen innovativen Dialogräumen? Die Worte des Gesprächspartners können im Gegenüber Resonanz finden, klingen im Zuhörer nach, rühren ihn aber auch an, aktivieren das eigene biografische Gedächtnis. Das aber nicht nur in einer rein kognitiven Leistung, insbesondere die Gefühle schwingen in einem wertschätzenden Gespräch hin und her, dürfen im Dialogpartner Widerhall finden, schlagen insofern die Saiten der eigenen Gefühle an. Um in Herrn Schiffers Sprache zu bleiben: Es werden so genannte „Innere Bilder“ in den Partnern aktiviert. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass jeder Einzelne in seiner Biografie ausreichend Möglichkeiten hatte, leibhaftige Erfahrungen zu machen, mit all seinen Sinnen und Gefühlen. Es ist ein wesentlicher Unterschied, ob ein Kind, seinen Fußball nimmt, sich auf den Weg macht und mit Kumpels einen alten Bolzplatz zum Stadion verwandelt, oder es am Fernseher ansieht. Das Kind erlebt die Anstrengung, den Dreck, wenn mal wieder eine Pfütze den Platz in eine Eisbahn verwandelt, das Jubelgefühl bei einem Tor, die Enttäuschung bei einem Gegentor. Es freut sich natürlich mit den Mitspielern, gewonnen zu haben, nichts desto trotz gehen alle, auch die Verlierermannschaft mit einem starken „Wir-Gefühl“ nach Hause. Am nächsten Tag werden die Mannschaften wieder neu gebildet und das Ergebnis wird anders aussehen. Man sagt in diesem Fall auch, die Gruppe übt eine hohe Haltefunktion bzw. „Holding-Function“ aus. Ich selber assoziiere bei den Gedanken an Fußball immer wieder die gleiche Szene, die mit dem eigentlichen Spiel gar nicht zu tun hat: Mein Lederball war „alle Nase lang“ kaputt. Wir hatten in unserem Dorf einen alten Schuster, der neben Schuhen eben auch Bälle flickte. Ich rieche noch heute den Duft der Lederschuhe, des Klebers, sehe das Bild der kleinen Werkstatt, in der Mitte der vom Alter gebückte Mann. Das Spannendste war aber: Wie wird der Ball denn nun rollen? Denn die Nähte waren dick und nach außen vernäht. Noch heute fast 30 Jahre später löst das eine Lächeln in mir aus. Die Lebendigkeit unserer Erfahrung speist sich aus eben diesen völlig unterschiedlichen Quellen, und hilft dabei, mit dem anderen dialogisch mitzuschwingen, ohne diesen zu entwerten, zu verunsichern oder auszuschalten. Ich weiß selber, auch in der psychotherapeutischen Arbeit, wie schwer es ist, insbesondere im Kontakt mit den Kollegen und Vorgesetzten einen solchen Dialograum entstehen zu lassen. Mit den Patienten ist das leichter, da die Rollenverteilung viel klarer ist: Auf der einen Seite der Patient mit dem Auftrag an mich, und auf der anderen Seite ich als „Profi“. Der Alltag wird beherrscht von vielfältigen Anforderungen, die zumeist unter Zeitdruck zu erledigen sind, es bleibt oft gar keine Zeit bzw. es entsteht gar nicht die erforderliche Ruhe, um Gespräche führen zu können. Für uns ist dieser Ort die Teamsupervision, die einmal im Monat für 1 ½ Stunden stattfindet. Ein externer Supervisor wirkt darauf ein, dass idealerweise dieser Dialograum entsteht, in dem die verschiedensten Gedanken, Wahrnehmungen und Gefühle in Kontakt miteinander treten dürfen, ohne dass sie entwertet und verurteilt werden. Man sollte es nicht meinen, aber es ist unter diesen Umständen tatsächlich so, dass bei unterschiedlichsten Problemen, seien sie ganz persönlicher Natur oder das Team betreffend, Lösungen gefunden wurden, die ich vorher nicht für möglich gehalten hätte. Vielfach ist der Ort der Supervision auch ein Platz, an dem intensive Erlebnisse und bohrende Gefühle durch den Widerhall im Anderen eine Mäßigung finden. Die Supervision ist meiner Auffassung nach ein ganz wesentlicher Ort, an dem die Ressource des tragenden wertschätzenden Dialoges seine ganze Kraft entwickeln kann. So sind wir wieder bei der Überschrift meines Vortrages: Ich meine, die Möglichkeit des Zuhörens und des kreativen wertschätzenden Dialoges im Sinne des „Fair-Play“ ist eine ganz wesentliche Ressource in vielen Mensch. Es gilt sie nur zu wecken oder zu pflegen! Gelingt solch eine Atmosphäre des Dialoges im Sinne von Fair-Play auch nur zeit- oder ansatzweise, so stellt sich parallel ein sehr nachhaltiger Zustand ein: Es entstehen intensive Bindungen unter den Beteiligten, die zugleich Hemmungen gegen verletzende oder „ausschaltende“ Impulse aktiviert. Es entsteht eine Gruppendynamik auch unter Kollegen, die unstrittig Gesundheit fördert. Vielleicht ist so eine regelmäßige Supervision auch eine Chance für die Gesundheit in der Polizeiarbeit? Auch aus neurobiologischer Sicht ist der Mensch offenbar ein Wesen, dessen zentrale Motivation auf Zuwendung und gelingende mitmenschliche Beziehungen gerichtet ist. So stellt Professor Joachim Bauer in seinem Buch „Prinzip der Menschlichkeit“ die Frage, was aus Sicht des Gehirns lohnenswerte Ziele seien, für die es sich lohne einzusetzen? Er gibt im Folgenden die Antwort, dass der Kern aller Motivationen sei, zwischenmenschliche Anerkennung, Wertschätzung, Zuwendung oder Zuneigung zu finden oder zu geben. Wir sind aus neurobiologischer Sicht auf soziale Resonanz und Kooperation ausgerichtet Wesen, so Herr Bauer. Er nennt fünf wesentliche Voraussetzungen für eine gelungen Beziehungsgestaltung:

Um diese Voraussetzungen entstehen lassen, bedarf es des oben beschriebenen wertschätzenden Dialoges! Ich möchte im Folgenden noch zwei Bereiche genauer betrachten, die aus meiner Erfahrung heraus eine große Bedeutung haben, den gemeinsamen Sport und das gemeinsamen Singen: Fangen wir mit dem Singen an: Nicht nur die Bremer Stadtmusikanten erkannten das Singen als eine gemeinsame stärkende Ressource, nein auch in der konkreten Psychotherapie in unserem Hause hat das Singen eine wirkliche Bedeutung. Singen: Einige unter Ihnen denken vielleicht, oh, mein Gott, ich kann doch gar nicht singen; vielleicht tauchen Erinnerungen aus Schultagen auf, die eher negativ assoziiert werden. Typisch war z.B. für meine Schulzeit, dass wir vor die Klasse treten mussten, um dann ein vorher gemeinsam geübtes Lied alleine vorzutragen. Regelmäßig trat dem oder der Einzelnen die Schamesröte ins Gesicht. Ich erinnere mich noch gut an meinen Kumpel Andreas, wie ihm unter dem Druck jedes Mal die Stimme versagte. Als die Lehrerin dann auch noch ihren roten Lehrerkalender bedeutungsvoll aufschlug und kopfschüttelnd etwas vermerkte, war auch noch das letzte Fünkchen Selbstbewusstsein für den Moment erdrosselt. Kennen sie auch solche oder ähnlich Szenen? Singen sie einfach so drauf los, vielleicht allein im Auto oder unter der Dusche? Hat das Singen überhaupt irgendeine Bedeutung für Sie? Ich bin der festen Auffassung, dass das gemeinsame Singen eine wunderbare Quelle für mehr Lebenszufriedenheit, mehr zwischenmenschlicher Verbundenheit, wachsendes Selbstbewusstsein sein kann. Es ermöglicht den Zugang zu eigenen Ressourcen und fördert kognitive und kreative Kompetenzen[4]. Drei Beispiele: Patientin Barbara, 37 Jahre; die schwer traumatisierte Patientin leidet permanent unter Atemnot. Zitat: „Ich habe ständig das Gefühl, dass mir die Luft wegbleibt.“ Biographisch war zu erfahren, dass sie von ihrem Peiniger mehrfach auch gewürgt wurde. In den psychotherapeutischen Einzelsitzungen fand sie einen verbalen Zugang zu den bis dahin tief verdrängten furchtbaren Erlebnissen. Ihre anfangs enorm hohe Angst vor vertrauensvoller Beziehung veränderte sich allmählich, das Todesangst erzeugende Luftnotgefühl hielt sich aber hartnäckig. Wir hatten die Idee, mit der Pat. das Einzelsingen anzubahnen. Zuerst abwartend misstrauisch trafen wir uns wöchentlich zweimal und sangen ihr bekannte Lieder. Es dauerte gar nicht lange bis Barbara zunehmend lauter, selbstbewusster und recht hörbar mitsang. Während des Singens empfand die Patientin auf Nachfrage keine Atemprobleme. Nach einiger Zeit wirkte das Phänomen auch deutlich über die Einzelsingeinheiten hinaus. Eines Tages berichtete sie mir, dass sie, wenn zu Hause das Symptom sie sehr belaste, singe. Sie fand so selbständig eine Möglichkeit aktiv einzuwirken! Adventsfeier im Altenheim: Einige schon recht betagte Bewohner zeigten sich bei der Begrüßung eher desinteressiert. Beim gemeinsame Singen der Adventslieder wurden sie zunehmend munterer, waren ganz gegenwärtig, sangen die Lieder weitgehend auswendig mit … [5] Taufe unseres Sohnes Theo: Wir hatten die Taufe als eine Art Kindergottesdienst vorbereitet. Folge war, dass sicher 30 Kinder im Alter zwischen 1,5 und 10 Jahren dabei waren. Es war ein heilloses Durcheinander, einige Kinder liefen durch die Kirchen, andere nörgelten lustlos herum, jemand anderes zappelte und nervte sichtlich die Eltern. Ich hatte vorwiegend den Kindern bekannte Lieder ausgesucht, bei denen sie zum Teil durch Bewegungsinhalte mitmachen konnten. Ich beobachtete, dass recht schnell eine gewisse Ordnung eintrat. Die Kinder waren offensichtlich aufmerksam, entwickelten Lust und Freude an der Veranstaltung, sie konnten sogar eine Zeit still sitzen und den vorgetragenen Texten lauschen.

Es gibt wissenschaftliche Forschungen, die diese Thesen bestätigen; schauen wir aber einmal selber in unsere Biografie: Wer schon einmal aus ganzem Leibe freiwillig gesungen hat, ein Singen, wo es auf die reine Lust ankam, dieses keiner Beurteilung standhalten musste, der hat selbes schon einmal deutlich erlebt! Oder nicht? Wenn wir gemeinsam singen, erzeugt das ein starkes Gruppenkohärenzgefühl, das wiederum auf das Kohärenzgefühl jedes Einzelnen einwirkt und dieses stärkt. Gleichzeitig entsteht eine Haltfunktion in der Gruppe, der Einzelne fühlt sich durch die Gruppe getragen. Jeder einzelne wird in seiner Verschiedenheit gewertschätzt: Das verhilft auch, in anderen Situationen miteinander respektvoll umzugehen, den anderen nach seinen Möglichkeiten entfalten zu lassen. Ein Beitrag zum Fairplay. In unserer Abteilung etablierte sich vor ca. 2 Jahren ein Chor. Er entstand aus reiner Lust am Singen verschiedenster Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Jeder brachte verschiedenste musikalische Vorerfahrung mit. Man muss keine Noten lesen können. Wir hatten seinerzeit das große Glück, eine Oberärztin zu haben, die die entsprechenden fachlichen Voraussetzungen hatte. So übten wir vierstimmige moderne Gesänge ein. Es macht einen wahnsinnigen Spaß und verschieden Auftritte gaben natürlich weiteren Ansporn. Als wesentlich erscheint mir aber, dass dieser Chor mir zeigt, dass der Begriff Kohärenz mehr als nur ein gedankliches Konstrukt ist: Der Chor setzt sich aus Menschen verschiedenster Berufsgruppen, die auf unterschiedlichen Stationen arbeiten, zusammen. Wir haben im alltäglichen Vollzug mehr oder weniger miteinander zu tun. Das gemeinsame Singen brachte uns näher, wir lernten uns kennen und schätzten in unserer Unterschiedlichkeit. In einem Chor bringt jeder seine ganz persönlichen Fähigkeiten ein, lernt sich zurückzunehmen und aufeinander zu hören. Und auf einmal klingt der Gesang wie ein Ganzes. Diese Grundhaltung des Aktiven Zuhörens ist Grundvoraussetzung des sozialen Miteinanders. Ich dachte mir, das muss Kohärenzgefühl sein! Warum gebe ich dem Gedanken in unserem Zusammenhang diesen Raum? Manchmal sind es die ganz einfachen vielleicht banalen Dinge, die zu einem besseren Lebensgefühl beitragen können. Ein kräftiges Lebensgefühl lässt aber eben auch Krisen besser bewältigen, wirkt suizidprophylaktisch. Nun müssen sie nicht sofort einen Chor ins Leben rufen, wenn aber ein Interesse zu verspüren ist, kann ich das nur empfehlen! Unterstützen Sie das als Vorgesetzte, ein positiver Effekt wird schnell spürbar sein. Zum Ende hin möchte ich mit Ihnen zusammen einen salutogenetischen Blick auf sportliche Aktivitäten werfen und anschließend einen kurzen Überblick über die therapeutischen Möglichkeiten der Abteilung für Psychosomatische Medizin / Psychotherapie geben: Sport ist generell gut! Die Aussage kann ich erst einmal weitgehend unterstützen; habe jedoch auch ein paar kritische Anmerkungen. Davon aber später: Ich möchte Sie nun bitten aufzustehen, sich im Kreis zu drehen, einen Hampelmann zu machen und dann einen Purzelbaum zu drehen! Wie, spüren Sie etwa Scham oder denken Sie, was will der denn von uns, das ist ja total albern. Kommando zurück, es war nur ein kleines Experiment, das zeigt, dass unsere Sozialisation schon maßgeblich auf Bewegungslust, Entdeckerfreude und körperliche Kreativität Einfluss genommen hat. Werfen wir doch einmal einen Blick weit zurück in unbeschwerte Tage unserer frühen Kindheit. Hätte man uns damals eine ähnliche Aufgabe gestellt, wäre es vermutlich für die meisten eine große Lust gewesen, eben das auszuprobieren. Viel ist seither in der Biografie jedes einzelnen geschehen. Nicht zuletzt die Erfahrungen des Sportunterrichts in der Schule tragen bei vielen maßgeblich zu einer Schambesetzung gar Angst vor sportlicher Aktivität bei. Wer springt am weitesten, wer läuft am schnellsten, wer kann die meisten Tore schießen etc. Ich erinnere mich gut an einen Mitschüler in meiner Grundschulklasse als er mutig der Überzeugung war, über einen Langkasten eine Hocke machen zu können. Unser Lehrer wirkte auf ihn insofern ein, dass er ihm wiederholt zu verstehen gab, dass er das sowieso nicht könne. Also lief der Mitschüler vor den Augen aller anderen an, sprang ab und warf den gesamten Kasten um. Als Belohnung bekam er vom Sportlehrer eine Ohrfeige. Heute hat der Mitschüler massives Übergewicht. Wir erinnern uns an die Bedingung des Fairplay:

In diesem Sinne ging wirklich alles verkehrt. Ich denke, die Erfahrung ist kein Einzelfall, sie schafft schon sehr früh Demütigungs- und Insuffizienzgefühle. Sie verhindert bereits an der Wurzel ein mutiges Herangehen an das Leben. Ressourcen können nicht aufgebaut werden oder werden gar zerstört. Setzten sich solche Erfahrung in anderen Lebensbereichen weiter fort, entwickelt sich schnell eine Depression oder psychosomatische Erkrankungen. Ich möchte Ihnen eine Therapiesequenz aus der sog. Bewegungsgruppe vorstellen: So erzählte mir ein Patient seinerzeit in einem Vorgespräch zu der Gruppe, er hätte durchaus mit dem Ball gespielt, in der Schule zumeist, aber seltener auch zu Hause. Sie wohnten an einer viel befahrenen Straße in einer größeren Stadt. In der Schule hätte man fast immer Fußball gespielt. Er konnte das nicht so gut und hätte schon Angst beim Mannschaftswählen gehabt. Er würde bestimmt wieder letzter sein. Die Angst zu versagen, lähmte dann noch die letzte Motivation. In der Bewegungsgruppe, einer bewegungspädagogisch orientierten Gruppe innerhalb des psychotherapeutischen Settings der Tagesklinik, konnte dieser Patient zuerst mit dem Ball nichts anfangen. Er entwickelte nur Wut, war aber wie gelähmt, dieser einen Ausdruck zu geben. Ich erinnere mich noch gut, als er irgendwann mit einer enormen Macht einen sog. Pezziball immer wieder auf den Boden knallte. Erst zögerlich war es dem Patienten möglich, den Ball mit einer nicht mehr ganz so großen Gewalt gegen die Wand zu werfen. Späterhin konnte ein Ball sogar stellvertretend symbolhaft einen Platz einnehmen. Wie meine ich das, symbolhaft einen Platz einnehmen?

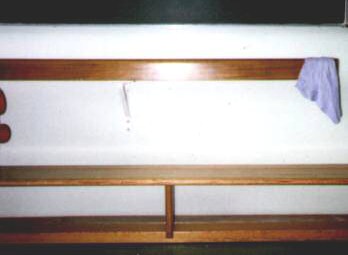

Thema in der Bewegungsgruppe war: „Bude bauen“. Die Patienten sollten mit den Materialien, die zur Verfügung standen, einen Ort entwerfen, wo sie gerne sein mögen. Während des Erbauungsprozesses sollen die Patienten ständig Rückkopplung zu ihren inneren Bildern und Bedürfnissen nehmen. In einem Zeitrahmen von 30 Min. soll ihr ganz persönlicher Raum Gestalt annehmen. Ich weise darauf hin, dass ein Hocker z.B. ab diesem Zeitpunkt, kein Hocker mehr zu sein braucht. Er kann Stellvertreter für alles Mögliche und Unmögliche werden. So wird ein Hocker zu einem Baum, einem Menschen, einem Hund, einem Puppenwagen oder Gott weiß was. Bernd, so nennen wir einmal den Patienten, den ich vor Augen habe, baute im Jahr 2000 die Bude, die auf dem Bild zu sehen ist: Es sei vorweg zu sagen, dass die Bank bereits zu Beginn an der Wand stand, der Patient Bernd jedoch für sich gar nichts zu gestalten vermochte. Er half lediglich einer Mitpatientin, was zu dem Zeitpunkt seinem Selbstverständnis sehr entsprach. Bei der anschließenden Besprechung meinte Bernd nur, er habe in seinem Leben schon genug für andere getan, für sich selber könne er keine Ideen entwickeln, wisse nicht, was für seine Lebensführung sinnhaft und wertvoll sei. Ich spüre noch heute, wie mich die Trostlosigkeit der Situation anpackte. Eine Empfindung von Einsamkeit, Trauer und Selbstverlorenheit. Im Laufe der Therapie zeigte sich, welch grausame Erfahrungsvorgeschichte Bernd mit sich herumschleppen muss. Die Begriffe Sport und „Spielen“ kannte er quasi nur aus dem Wörterbuch. Ich möchte hier auf Einzelheiten nicht eingehen. In der Bewegungsgruppe hatte Bernd Zeit und den nötigen Freiraum, sich die Welt der Dinge und des Spiels behutsam zu Eigen zu machen. Bernd war in den nächsten vier Jahren noch häufiger im Sinne einer Intervalltherapie unser Patient. Auf dem nächsten Bild sehen wir, wie er drei Jahre später wieder eine Bude baute:

Wir sehen eine bunte Bude und das Wichtigste, der Patient mitten drin! Ihm sei es wichtig, einen gemütlichen Raum zu haben, der ausreichend Platz bietet für ihn selber, die Familie und Gäste. Gastfreundschaft nehme für ihn einen hohen Rang ein. Es sei ein offenes einladendes Bauwerk. Der gelbe Bogen stelle einen Torbogen dar, auf dem ein Willkommensgruß stehe. So der Patient in der Nachbesprechung. Ein Moment faszinierte mich allerdings am meisten: Und zwar der rosa Igelball auf der linken Seite. Was der denn darstellen würde, fragte ich? Das sei sein „Emotionsball“. Dieser verrate die gegenwärtige Stimmung, zurzeit sei sie Rosarot, wie man unschwer sehen könne. Der Ausdruck von Emotionen falle ihm nach wie vor schwer, deshalb bediene er sich dieser gegenständlich-symbolischen Hilfe. Ich war hocherfreut. Die affektu-senso-motorische Besetzung des Balles, hatte sich offenbar im Laufe der Zeit und nicht zuletzt durch die intensive Psychotherapie verändert. Auch in anderen Lebenszusammenhängen gelang es Bernd, kreativer mit den Problemstellungen seines Lebens umzugehen. Phantasie lässt zaubern! Solche Erlebnisse bestätigen mir, dass eine salutogenetische und ressourcenorientierte Therapie nicht nur zeitgemäß sondern gesundheitsfördernd ist. Die negative affektive Besetzung des Balles und des Sportes entstand bei Bernd schon sehr früh, hätte es durch positive ressourcenweckende Therapie keine Veränderung gegeben, wäre das noch heute so. Weitergehend ermutigend aber ist, dass solche Erfahrungen auch auf andere Lebensbereiche positiven Einfluss nehmen. Menschen erleben sich gegenüber den Herausforderungen des Lebens wieder als handlungsfähig. Lebensmüdigkeit findet so erst gar keinen Nährboden. Wahrscheinlich gibt es auch bei Ihnen in der Polizei so etwas wie Sport. Sehr gut! Dort kann Energie gelassen werden, wird etwas für die körperliche Fitness getan, begegnen sich verschieden Menschen zumindest im Gruppensport dialogisch. Im Sinne meines Vortrages möchte ich aber - wie angekündigt - hinsichtlich möglicher Gefahren sensibilisieren: Werden die Regeln des Fairplay nicht eingehalten, fühlen sich genau die Menschen, die innerhalb ihrer Biografie zu wenig stützende, haltende, ressourcenaktivierende Erfahrungen gemacht haben in ihrer negativen Lebenszuwendung und ihrem fragilen Selbstempfinden bestätigt. Das sowieso schwache Kohärenzgefühl wird so weiter geschwächt und kann in problematischen Situationen mangels ausgleichender Aktivierung von Ressourcen zusammenbrechen. Denken wir an die Bremer Stadtmusikanten, wo jeder trotz seines ganz persönlichen Handicaps seinen ganz wichtigen Platz fand. Zum Abschluss noch einige Worte zu der Abteilung für Psychosomatische Medizin / Psychotherapie: In verschiedensten Therapien versuchen wir den Patienten Handlanger zu sein. Psychotherapeuten nennen das „eine Hilfs-Ich-Funktion einnehmen“. Oft muss aber einiges an Geröll beseitigt werden. Insbesondere problematische Bindungsbiografien verschütten den Eingang zum Schatz der persönlichen Ressourcen. In intensiver Einzeltherapie kann der Patient langsam eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen, die idealerweise als haltend im Sinne einer „Holding Function“ erlebt wird. Der Patient bekommt ein Verständnis für seine ganz persönlichen Probleme, aber auch für die an ihn gestellten Herausforderungen. Aus der Therapie heraus gelingt es dem Patienten dann auch zunehmend auf seine Welt gestaltend einzuwirken, gar in den Aufgaben eine Sinngebung zu erfahren. An dieser Stelle tauchen wieder die drei Dimensionen des Kohärenzgefühles nach Antonovsky auf:

Die schöpferisch kreativen Therapien schaffen die leibhafte Basis der therapeutischen Idee. Dieses sind unter anderem

Ich möchte Sie ermutigen Dialogräume im Sinne des Fairplays zu erhalten oder zu schaffen! Fühlen sich die Mitarbeiter in ihrer Unterschiedlichkeit anerkannt und gewertschätzt, werden Sie ihnen etwas von ihrem inneren Reichtum zeigen. Es wird ein Gruppenkohärenzgefühl entstehen, das auch schwierige Prozesse kreativ bewältigen lässt. Meiner Meinung nach ist gerade das in den Zeiten knapper Kassen von eminenter Bedeutung, da Frustration und Burn-Out erst gar nicht entstehen! Ich danke Ihnen für ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit!

Quellenangabe Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung; Was erhält Menschen gesund? Antonovskys Modell der Salutogenese - Diskussionsstand und Stellenwert; Band 6; 2001 Eckhard Schiffer; Warum Huckleberry Finn nicht süchtig wurde; Beltz Verlag; 1993 Eckhard Schiffer; Wie Gesundheit entsteht; Beltz Verlag; 2001 Eckhard Schiffer; Heidrun Schiffer; LernGesundheit; Beltz Verlag; 2004 Lutz Schwäbisch, Martin Siems; Anleitung zum sozialen Lernen für Parae, Gruppen und Erzieher; Rowohlt Taschenbuchverlag; 1984 Johann Huizinga; Homo Ludens; Rowohlt Taschenbuchverlag; 2001 D. W. Winnicott; Vom Spiel zur Kreativität; Klett Cotta; 1995 Andrew Fluegelmann; Die neuen Spiele Band 2; Verlag an der Ruhr; 1991 Psychologie Heute; Oktober 2006; Joachim Bauer; Beziehungen: Der Motor unseres Lebens; S. 20 - 25 [*] Mein Name ist Frank Altemöller, ich bin 1969 geboren, verheiratet und habe 2 Kin-der. Mein Berufsleben begann mit einer Ausbildung zum Sparkassenkaufmann. Wäh-rend meines Zivildienstes in der Individuellen Schwerstbehindertenbetreuung spürte ich, dass der erlernte Beruf mir auf Dauer keine Befriedigung geben wird. Nach 3-jähriger Ausbildung absolvierte ich die Prüfung zum Staatlich anerkannten Heilerzie-hungspfleger und bewarb mich beim Christlichen Krankenhaus Quakenbrück e.V. um eine Stelle in der Psychosomatischen Tagesklinik, deren Leitung ich 2001 übernahm. Des Weiteren bin ich für die Ländliche Erwachsenenbildung (LEB) in der Fort- und Weiterbildung von Gruppenleitern und Gruppenleiterinnen des Kreuzbundes (Alko-holsucht) tätig und begleite die Selbsthilfegruppen des Artlandes (ein Gebiet im Nordkreis Osnabrück) in organisatorischen und inhaltlichen Fragen. [1] Eckhard Schiffer; Wie Gesundheit entsteht; Beltz Verlag; S. 29 [2] Eckhard Schiffer; „Wie Gesundheit entsteht“; S. 73; Beltz Verlag; 2001 [3] aus Psychologie Heute; Oktober 2006; Joachim Bauer; Beziehungen: Der Motor unseres Lebens; S. 20 - 25 [5] Eckhard Schiffer / Heidrun Schiffer; LernGesundheit; 2004; Beltz-Verlag |

|

Frame: "… etwas Besseres als den Tod findest du überall" - von Frank Altemöller

|